|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

|

|||||||||||

TPE

Le tatouage

Sommaire

:

I/ Origines, significations

et évolution du tatouage

- Le tatouage maori

- Le tatouage polynésien

- Evolution du tatouage vers le monde

occidental

II/ Le tatouage et sa place dans le monde

occidental

- Principales raisons de la réalisation

du tatouage

- Effets contraignants pour la personne

- Risques sanitaires et legislations

françaises

III/ Conclusion

L’apparence physique semble au fil du temps prendre une place centrale au sein de nos sociétés actuelles. En effet, l’esthétique apparaît de plus en plus comme essentielle, ce qui amène à croire qu’à notre époque l’enveloppe corporelle traduit en premier lieu notre personnalité. Selon des sociologues, c’est la relation de l’homme avec son corps qui a évolué et il devient important pour lui de l’orner selon ses propres revendications. Parmi les modifications corporelles les plus utilisées, le tatouage en est une, indélébile. Effectivement, cette technique vise à introduire des matières colorantes sous l'épiderme pour y dessiner divers motifs. Elle existe depuis longtemps et continue aujourd’hui de se développer, bien qu’elle adopte à chaque fois une forme différente. Quelles sont les perceptions du tatouage par les sociétés ? Nous verrons d’abord ses origines et ses significations premières à travers différentes civilisations dites « primitives », puis son évolution jusqu’à aujourd’hui où nous étudierons les facteurs et les conséquences de cette initiative.

I / Origines, significations et évolution du tatouage

Les

Maori sont un peuple de Nouvelle-Zélande dont le rite du tatouage,

le Ta Moko, est encore usité. A l’origine, le Maori utilisait

un élément tranchant (couteau, ciseau…) et non une aiguille

pour tatouer ; il n’y avait évidemment pas non plus à

l’époque de produits anesthésiants.

Les

Maori sont un peuple de Nouvelle-Zélande dont le rite du tatouage,

le Ta Moko, est encore usité. A l’origine, le Maori utilisait

un élément tranchant (couteau, ciseau…) et non une aiguille

pour tatouer ; il n’y avait évidemment pas non plus à

l’époque de produits anesthésiants.

L'instrument employé pour tatouer était un

ciseau en os, soit avec un bord en dents de scie, soit avec un bord droit

et très tranchant. La première opération du tatouage

consistait à faire de profondes entailles dans la peau.

Ensuite, on trempait le ciseau dans un pigment de suie, tel que la gomme brûlée

de l'arbre indigène, le Kauri ( grand conifère des forêts

du nord de l'île du Nord, au fût élancé et à

la couronne très haute, qui peut devenir géant ), ou bien la

suie de chenilles brûlées. Ensuite, le pigment était martelé

dans la peau.

C'était extrêmement douloureux et très long ; souvent,

on plaçait des feuilles de l'arbre indigène, le Karaka, sur

les incisions boursouflées du tatouage pour accélérer

la guérison.

Selon la mythologie Maorie, le tatouage a été importé par un dénommé Mataroa. Ce jeune homme était marié à Niwareka, femme d’une très grande beauté. Un jour, d’humeur maussade, il battit son épouse. Elle décida alors de partir et retourna vivre à Rarohenga, dans le monde des esprits. Le jeune homme maugréa pendant quelques jours, puis décida d’aller reconquérir le cœur de sa belle et d’implorer son pardon. Arrivé dans le monde invisible, il rencontra son beau-père Uetonga en pleine séance de sculpture faciale sur un patient. Le spectacle de cette mutilation l’horrifia. Il interrogea son beau-père : « Pourquoi ne vous contentez-vous pas de peindre le visage ? Le résultat serait identique et certainement moins douloureux ! » « Non, répondit l’autre, les motifs peints conviennent aux poutres de maison. A Rarohenga, nous sculptons le visage et le postérieur des hommes de manière à ce que la beauté des dessins ne s’efface jamais. ». La nuance plut à au jeune homme. Il demanda à Uetonga de lui faire un Ta Moko (tatouage complet du visage). Une fois entre les mains expertes du vieil homme, il se mit à chanter son amour pour sa femme pour oublier la douleur engendrée par les coups portés à sa chair. Lorsque la jeune femme eut vent de cette histoire, elle décréta que son soupirant n’était pas un si mauvais bougre et, ma foi, qu’il avait droit à une seconde chance. Mataora et Niwareka ont ensuite regagné le monde des humains, en y rapportant l'art du Ta Moko.

Le tatouage Maori commençait dès la puberté, accompagné de nombreuses cérémonies rituelles. Ces marquages corporels variaient à l’infini et il était rare d’en rencontrer deux identiques : les signes géométriques tracés sur le visage étaient généralement en spirale et symétriques. Leur ensemble constituait la signature et l’identité de l’individu. La tête chez les Maori jouissait d’un statut particulier car elle contenait la force sacrée « le mana », et devait être mise en valeur. Par un procédé de momification, la tête des chefs au « mana » puissant était soigneusement conservée. Les occidentaux en ont d’ailleurs fait le commerce vers 1770, ce qui explique que le tatouage des hommes maoris soit tombé en désuétude durant cette période. Ainsi le fait de se marquer le visage montrait le rang d’une personne. La densité de l’ornementation variait aussi en fonction du sexe de l’individu, les hommes pouvant avoir le visage entièrement recouvert tandis que le tatouage des femmes se limitait aux lèvres, au menton et parfois au buste. Pour les femmes, le tatouage avait une autre signification et pouvait notamment être un élément de séduction. Leurs lèvres étaient simplement soulignées et ces deux lignes symétriques en spirale sous les lèvres était censé les préserver d’une vieillesse prématurée. Leurs mentons étaient parfois tatoués, et quelques lignes fines décoraient les joues et le front. Néanmoins, les motifs entre hommes et femmes restaient assez semblables.

D’un autre côté, le tatouage du corps

pouvait être une obligation, notamment pour les jeunes hommes de 20

ans, qui prouvaient par ce geste leur courage. Celui qui ne s’y soumettait

pas était alors considéré comme efféminé

et indigne de la communauté. Tous les Maori de haut rang étaient

tatoués et ceux qui ne l'étaient pas étaient jugés

comme des personnes sans aucun statut social.

Bien que le tatouage, après le trafic macabre des têtes des chefs

maoris, ait connu une mauvaise passe, il fait aujourd’hui un retour

fulgurant. En effet, en réponse à la socialisation imposée

par les colonisateurs anglais, la société maorie cherche à

retrouver son identité, ses racines. Ainsi, le nombre de candidats

au Ta Moko continue de croître. En Nouvelle-Zélande, le tatouage

constitue à présent l’une des pratiques artistiques les

plus développées. Et le phénomène se produit du

côté féminin, qui avait laissé tomber le tatouage

pour le rouge à lèvres après la seconde guerre mondiale,

et qui revient maintenant sur le devant de la scène. Pourtant, l’engagement

n’est pas considéré comme une mode par la communauté:

il est appréhendé après longue réflexion. Aujourd’hui

les tatoués sont moins nombreux en Océanie et les tatouages

répondent à de nouvelles motivations. Les motifs anciens, curvilinéaires,

n’en demeurent pas moins omniprésents dans l’art visuel

océanien contemporain.

C’est dans les peuples, dits primitifs, et plus précisément

en Polynésie que le tatouage s’est le plus développé.

Dans la société polynésienne traditionnelle, le tatouage avait un rôle très important. Avant que les Européens ne découvrent l’île, la langue polynésienne n’était pas écrite, elle était seulement orale. Les motifs symboliques du tatouage servaient à exprimer l’identité et la personnalité des individus. Ils indiquaient également le rang social, la maturité sexuelle et la généalogie. Par exemple chez les Areois, peuple polynésien, la société se divise en classes que la disposition des tatouages sur le corps met en avant, chaque classe prenant le nom de parties tatouées. Ainsi, la première classe, la plus élevée, est nommée « jambes tatouées », la deuxième « bras tatoués », la troisième « flancs tatoués »…..

Avant le déclin que connut le tatouage à Hawaï au milieu du XIXème siècle, les hommes de haut rang en portaient sur le visage, la poitrine, les jambes et les mains. Les motifs comprenaient des zigzags, des triangles étagés et des chevrons, faisant tous référence à la colonne vertébrale et donc à la généalogie. Lorsque les hommes de haut rang livraient combat, dos et têtes étaient protégés par leur cape et leur casque de plumes, le visage et la poitrine par leurs tatouages.

Peu de temps après l’arrivée des missionnaires en 1797, cette pratique fut strictement bannie. Ce n’est que récemment, au début des années 80, que l’art du tatouage a connu un renouveau. Les Polynésiens ont renoué avec leur héritage culturel et sont donc fiers de leur identité. Les jeunes étaient tatoués dès l’adolescence. Ils recevaient leur premier tatouage vers l’âge de 12 ans pour marquer le passage de l’enfance à l’âge adulte. D’autres tatouages étaient ajoutés au fil des années. Plus un homme était tatoué, plus son prestige était grand. Etre tatoué était non seulement un signe de richesse, mais également un signe de force et de pouvoir. Par conséquent les chefs guerriers avaient généralement les tatouages les plus élaborés. Des hommes sans aucun tatouage étaient méprisés, tandis que ceux dont le corps était entièrement tatoué surnommés les « to’oata », jouissaient d’un prestige considérable.

Quant aux filles, elles se faisaient tatouer la main droite à l’âge de douze ans. Ce n’est en effet qu’à partir de ce moment et à cette condition qu’elles étaient autorisées à préparer les repas et à participer à l’onction des corps des morts avec de l’huile de noix de coco. Les tatouages de femmes étaient moins étendus que ceux des hommes ; ils se limitaient généralement à la main, aux bras, aux pieds, aux oreilles et aux lèvres. Les femmes de haut rang pouvaient aussi avoir les cuisses et les fesses tatouées.

La pratique du tatouage dans ces cultures, avait pour but

de renforcer la fécondité et les liens avec le surnaturel et

le sacré. En Polynésie, le baptême de l’enfant,

c’est le tatouage. Pour être inscrit dans la communauté,

le Polynésien doit passer par des rites imposés par la tribu.

C’est alors une cérémonie familiale et religieuse.

Les populations polynésiennes montrent également un fort attachement

au corps, au statut social à travers leurs tatouages, lesquels enveloppent

le corps d’images protectrices, tout en révélant le rang

social de la personne qui les porte, et tout en renforçant son sentiment

d’appartenance à l’un de deux sexes.

Aux îles Marquises, le tatouage effectué à la puberté

est, pour les jeunes gens, la marque de leur admission dans la communauté

des célibataires. Cette communauté a principalement pour tâche

de protéger le chef de la tribu et d’enlever aux tribus voisines

les victimes nécessaires aux sacrifices. Ainsi, la réalisation

des tatouages fait l’objet d’une importante cérémonie

à laquelle participent exclusivement les membres masculins de la famille.

Trois fêtes sont données à l’issue du tatouage d’un

adolescent, fêtes au cours desquelles l’intéressé

ne danse pas mais expose son nouveau corps, oint d’huile de noix de

coco et de jus de fruits afin de faire ressortir les dessins. Les dernières

festivités donnent au jeune homme l’occasion de trouver une épouse.

Aujourd’hui il existe un grand nombre de tatoueurs en Polynésie Française. Les motifs les plus populaires et les plus appréciés sont la tortue, le lézard, la raie, le requin, le dauphin, ainsi qu’une grande variété de motifs symboliques abstraits dont la signification est souvent inconnue.

3) Évolution

du tatouage vers le monde occidental

Les ornements corporels des populations autochtones ont suscité des jugements de valeur immédiats, parmi les colons européens qui débarquèrent en Amérique, en Afrique, et en Océanie. Les Indiens de l’ouest américain ont été nommés « peaux-rouges » car les peintures de leurs visages et de leurs corps troublaient les pionniers, dégoûtés et horrifiés par ces signes qui ne leur disaient rien de bon.

Le sentiment que les marques corporelles relevaient d’une irréductible sauvagerie régna longtemps dans les sociétés occidentales. Aucun des premiers colons ou voyageurs qui parcoururent le continent américain ne trouva d’attraits, du moins connus, à ces ornements. Seul le tatouage éveillera l’intérêt, mais après un long apprivoisement.

Son usage est redécouvert lors des voyages de Cook

sur l’Endeavour : « Hommes et femmes se peignent le corps ; dans

leur langue on dit tatou. Cela se fait en injectant de la couleur noire sous

la peau de telle manière que la trace en est indélébile

[…] hommes et femmes prennent un grand plaisir à les montrer.

» Cook ne formule aucun jugement et prends la posture de l’homme

curieux, soucieux de rendre compte de ce qu’il voit. D’emblée

les marins sont fascinés et s’empressent de se livrer aux instruments

des insulaires. Ce sont donc les marins de Cook qui allèrent au-devant

de l’altérité et donnèrent aux tatouages leurs

lettres de noblesse.

En 1804, un voyageur nota l’amorce d’une professionnalisation

de certains tatoueurs insulaires : « Des artistes se vouent à

la profession de cet art. L’un d’eux avait établi son atelier

sur le vaisseau où il ne manquait pas d’occupation : la plupart

de nos matelots voulant être tatoués. » Les marins de l’époque

aimaient en effet rapporter des souvenirs de leurs voyages, et les adresses

de tatoueurs virtuoses s’échangeaient dans les ports de bateau

en bateau.

Mais les sociétés occidentales vont plutôt réprouver l’usage du tatouage, qui se cantonnera dès lors à une forme d’excentricité. Ailleurs, la colonisation européenne, mais surtout les missionnaires, détruiront une immense part des cultures cutanées. Toute modification corporelle sera versée au compte de la sauvagerie, ou de la lascivité, et combattue. En outre, le lien symbolique est aisément établi entre les sociétés dites « primitives » et tatouages des populations « marginales », c'est-à-dire les matelots, soldats, truands, prostituées et autres.

Au-delà de ces cas particuliers, une frange de la classe ouvrière un peu « canaille » investit le tatouage comme signe de virilité, de mise en valeur de soi, etc. Pourvu de cette aura d’excentricité, le tatouage va alors séduire des hommes et des femmes des milieux privilégiés, voire de la noblesse, qui afficheront ainsi leur indépendance d’esprit face à leur entourage.

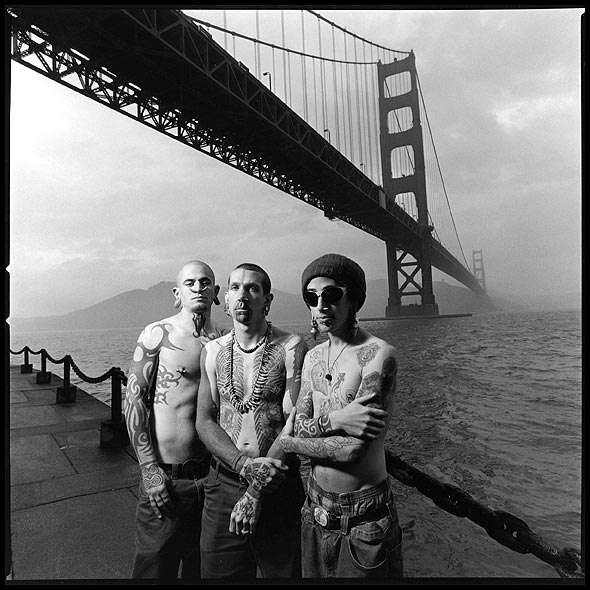

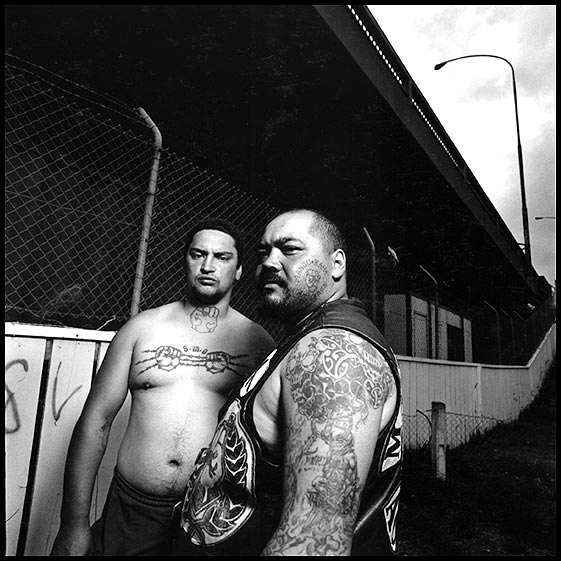

Au XXe siècle, bien d’autres groupes adopteront

le tatouage en signe d’affiliation. En Californie par exemple, les Chicanos,

adolescents d’origine mexicaine, utilisent le tatouage comme une modalité

d’appartenance définitive au groupe. En Nouvelle-Zélande,

à partir des années 1970, les gangs maori prennent de l’importance,

et leurs tatouages, souvent exécutés en prison, mêlent

des insignes du « Black Power » ou des « bikers» à

des motifs traditionnels comme les moko, malgré l’opposition

des aînés.

Aujourd’hui, les tatouages sont encore, dans beaucoup de domaines, mal

vus et il subsiste de nombreuses discriminations liées à cela.

II /

Le tatouage et sa place dans le monde occidental

1) Principales raisons de la réalisation du tatouage

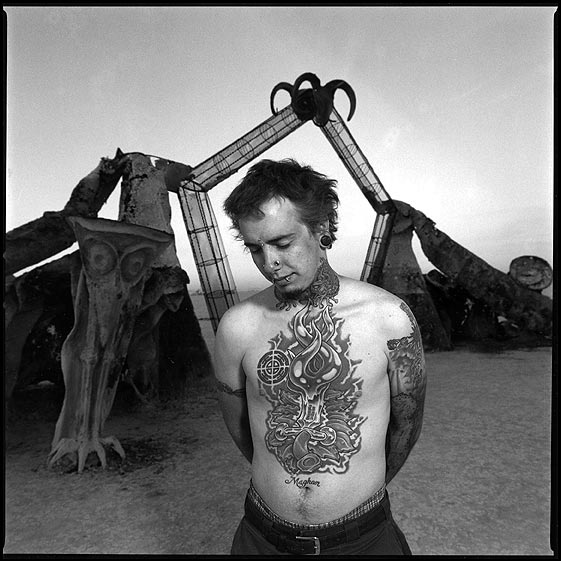

a) Esthétique et effet de mode

Le tatouage a de nombreuses significations dans notre société moderne. La plus fréquente est l’esthétique (voir sondage), qui prime aujourd’hui sur la tradition. En effet, si le candidat au tatouage n’est pas convaincu de la beauté du dessin, il sera pour lui difficile de sauter le pas. Pour beaucoup, le tatouage est un art et le corps est un support qui permet de porter une œuvre sur soi et de la montrer à tous : c’est un art accessible. Quelques personnes sont tellement éblouies par une fresque, un symbole ou un dessin qu’ils se lanceront facilement dans l’aventure. Les marques corporelles permettent de se distinguer, mais aussi d’attirer autrui. On constate que pour certains le tatouage fait office d’ornement comme un maquillage permanent. C’est une mise en valeur durable. Mais il y a actuellement un engouement pour le tatouage, et certains motifs sont devenus à la mode comme les signes chinois ou les « tribal » Le tatouage est ainsi un phénomène de mode qui touche chaque année une plus grande partie de la population. Un phénomène de mode est décrit comme étant un comportement qui se répand rapidement dans la population d'un ou de plusieurs pays. D'une manière générale, une mode désigne une tendance temporaire dans les références ou comportements collectifs, propre à une période donnée et liée à un phénomène d'imitation. Généralement le phénomène de mode connaît une phase de croissance, un apogée et une quasi-disparition, remplacé par un nouveau phénomène. Un effet de mode est ainsi apparu, répondant au besoin social de plus en plus important de mise en valeur du corps qui se reflète dans les médias, la publicité ou encore les nouvelles pratiques sociales qui mettent en jeu une volonté de modifier son apparence ou de l’ « améliorer ».

En fait le côté artistique et créatif

de cette pratique est terni à cause de ceux qui veulent se faire tatouer

des dauphins, des dinosaures, des loups, des dragons parce que le cinéma

les a influencés. Le problème en Europe, c’est que la

culture se dégrade et a beaucoup perdu de sa richesse. Alors les gens

ont tendance à se référer à d’autres cultures

qui ont su préserver leurs traditions et leurs spécificités.

Cette attitude contribue aussi à cette perte d’identité

du monde occidental. Les Européens ne s’identifient plus à

leur culture et ne s’y intéressent plus. C’est pourquoi

certains individus se font tatouer des signes chinois, au lieu des runes européennes,

qui signifient la même chose.

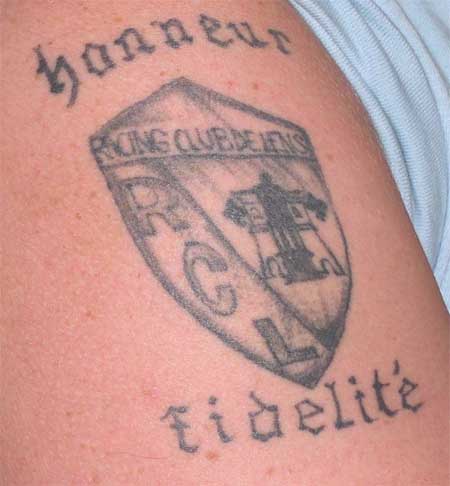

b) S'insérer dans la société

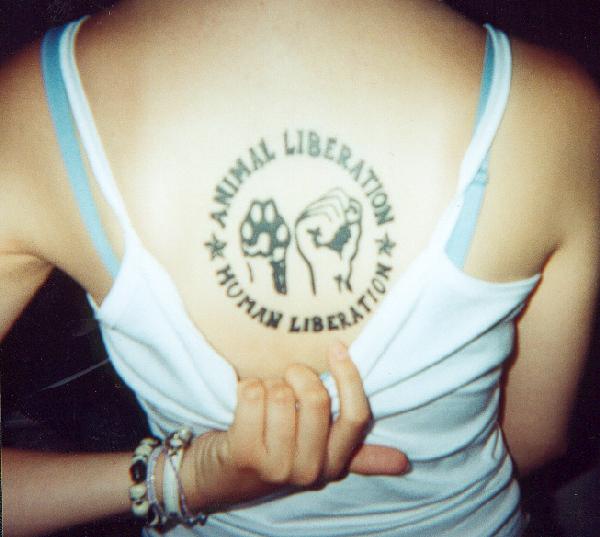

Dans une autre mesure, le tatouage peut servir à s’insérer dans un groupe, même si cette bande n’est pas fermée comme une tribu chez les Maori mais plutôt informelle: elle se reconnaît lorsque ses membres se rencontrent et s’aperçoivent qu’ils portent chacun un tatouage. Ainsi, dans sa pratique contemporaine, il est parfois encore une marque de la culture d’appartenance. De plus, il existe des sous-groupes où être marqué constitue une distinction importante du groupe. Les « bikers » forment l’exemple le plus frappant et le plus extrême. Pour eux, le tatouage est un symbole de leur marginalité ; il n’a aucune valeur esthétique mais au contraire, c’est l’affichage de la rupture volontaire avec la société. Le corps se transforme alors en un lieu de revendication.

c) Exprimer sa personnalité

D’autre part, le tatouage permet d’exprimer ses idées personnelles, ses sentiments, certains désirs, idéaux… Dans notre société on ne se contente plus de son corps, il faut le personnaliser un peu plus. Ainsi, le recours de plus en plus fréquent, et de moins en moins marginalisé du tatouage montre aussi le changement moderne de la relation au corps. Et comme il est aujourd’hui accepté par une large majorité des populations en Europe et dans les pays où il est néanmoins apparu au départ comme un signe distinctif assez négatif, il sert à reconstruire une identité choisie volontairement et qui pose des limites qui attirent les individus. Il existe une volonté d’exposer publiquement sa différence, la fierté à n’être à nul autre pareil. L’identité désormais est une création personnelle, et l’arborer à même la peau donne l’impression de posséder son propre corps, de l’avoir créé et de l’avoir rendu unique. Il devient un partenaire multiple et malléable, transformable à souhait.

Ainsi, le tatouage a dans notre société, différentes significations, selon la recherche de l’individu qui le porte. Esthétique, effet de mode, insertion dans un groupe ou bien affirmation de sa personnalité, il est polysémique.

2) Effets

contraignants pour la personne

a) La douleur

Une première caractéristique du tatouage intéressante en ce qui concerne les implications de l’individu et le découragement de certains, est la douleur. Le tatouage est douloureux puisque la loi interdit aux tatoueurs l’usage d’analgésiques autres que certaines crèmes légères et que le tracé du dessin implique une incision profonde dans le derme. Même effectuée par un très bon tatoueur et à l’aide d’un dermographe moderne, la marque est pénible surtout si elle dure des heures, ce qui est fréquent. Le tatouage fascine par sa beauté, son caractère infini et la douleur qu’il faut supporter pour l’arborer. On peut penser aux rites de passage à l’âge adulte dans les sociétés dites « primitives » comme chez les Maori qui permettent de donner une valeur identitaire grâce à la réussite dans le passage d’une épreuve. Dans beaucoup de ces rituels, la douleur qui renvoie au courage fait partie du jeu.

De même on sait que la douleur du tatouage est une

douleur non pas comparable à celle de la maladie, par exemple, mais

une douleur nécessaire pour obtenir un bien désiré qu’

est la marque corporelle. On ne souffre pas dans ce cas là et selon

les adeptes des modifications corporelles, la douleur peut se gérer

puisqu’elle est voulue et volontaire.

b) Les discriminations

Le code du travail prévoit les discriminations suivantes:

« Aucune personne ne peut être écartée d’une

procédure de recrutement ou de l’accès à un stage

ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet

d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière

de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation

de qualification,[...]En raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs,

de son orientation sexuelle[...] de son apparence physique[...] »

Par contre certains employés des fonctions publiques comme la police ne doivent pas posséder de tatouages afin d’accéder à ces métiers. On peut noter cependant que des avocats ou des hommes politiques font, pour certains, partie des tatoués.

Depuis l’arrivée du tatouage en Europe, on retrouve

une minorité de personnes issues de milieux comme l’aristocratie,

la bourgeoisie ou les classes moyennes qui se faisaient marquer la peau pour

de multiples raisons. Or ces tatouages étaient déjà des

sources de marginalisation dans l’esprit des gens et on soupçonnait

facilement les individus tatoués de pratiques « peu claires ».

C’est ainsi que de nombreuses personnes préfèrent effectuer

leurs tatouages dans des endroits discrets car la majorité des personnes

ont conscience du caractère discriminatoire que peut revêtir

le tatouage.

c) La vieillesse et la lassitude

Les raisons qui restent néanmoins les plus avancées pour ne pas faire de tatouage est tout d’abord le fait qu’au début le tatouage paraît merveilleux, extraordinaire, mystérieux, unique. Mais au fil du temps il semble de plus en plus insipide et fade. Beaucoup de personnes arrivées à un certain âge disent regretter « leurs folies de jeunesse ». Nous avons pu le remarquer lorsque nous avons interrogé des personnes dans le cadre de notre sondage car c’est un des arguments fréquemment avancés par les personnes non tatouées et qui n’en désirent pas.

3) Risques sanitaires et législation française

a) Quels risques?

Le tatouage fait depuis longtemps l’objet de controverses chez les professionnels de la santé. En effet, ces actes peuvent être dangereux et comporter des risques pour l’organisme. Le tatouage - étant une technique visant à introduire des matières colorantes sous l'épiderme- implique une effraction cutanée. Celle-ci constitue une porte d'entrée potentielle pour des agents infectieux, au moment de la réalisation du geste mais également durant la période de cicatrisation qui s'ensuit. Sur ce dernier point, la personne tatouée suivra les soins indiqués par le tatoueur.

Les modifications corporelles avec effraction cutanée

peuvent être la cause de complications. Les infections dominent largement

en fréquence. Elles peuvent être dues à des micro-organismes

déjà présents à la surface de la peau du client,

inoculés lors d'un tatouage. Ce mécanisme est susceptible d'entraîner

l’infection chez un client à partir de ses propres microbes ou

éventuellement la dissémination d'une infection déjà

présente chez lui (dissémination de verrues par exemple). Elles

peuvent être aussi dues à des micro-organismes présents

sur le matériel si celui-ci n’est pas soigneusement stérilisé

après chaque utilisation et/ou s’il a été en contact

avec des surfaces non stériles durant la procédure.

Des phénomènes inflammatoires et infectieux peuvent apparaître,

conséquences le plus souvent de fautes d'asepsie durant l'effraction

cutanée et la cicatrisation. Ces complications prennent la forme d'abcès,

d'impétigo, d'érysipèle, ou simplement de surinfection

superficielle.

Par ailleurs, les réactions allergiques après l’opération sont fréquentes notamment aux pigments de tatouage dont la qualité et la provenance ne sont pas soumises à des normes et aux instruments métalliques utilisés durant l'intervention. A noter qu’une réaction inflammatoire locale est normale dans les jours qui suivent l'intervention, dans la mesure où elle n'excède pas une durée de quinze jours.

Les infections bactériennes et les réactions allergiques ne sont toutefois pas les seuls risques possibles: l’effraction cutanée que nécessite le tatouage peut augmenter les risques de contraction d'infections virales transmissibles par le sang comme l'hépatite B, l'hépatite C, le syndrome d'immunodéficience acquis (SIDA), le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ( même si la possibilité de transmission du VIH semble très peu probable à cause de la fragilité du virus à l'air libre). Dans ces cas extrêmes, seul un dépistage permet de diagnostiquer la pathologie et de mettre en place un traitement le plus rapidement possible. D’autres infections virales d’une moindre importance peuvent plus rarement survenir comme les virus herpès ou le papillomavirus (responsable des verrues).

Le risque infectieux concerne tout à la fois les clients et les tatoueurs comme nous l’a précisé Melle Dolata l’artiste tatoueur que nous avons rencontré (voir compte rendu de l’interview). En effet, le praticien spécialisé dans le tatouage court également des risques d'être infecté lors de blessures accidentelles avec un instrument piquant ou tranchant malgré la prudence avec laquelle il manipule le matériel. On parle alors d'accident d'exposition au sang (AES) de son client. Le risque principal est celui de la transmission d'une infection virale si la personne source de l'accident est atteinte d'une infection par l'un des virus cités précédemment. C'est d'ailleurs pourquoi la vaccination contre l’hépatite B est recommandée pour les tatoueurs. En revanche, il n'existe aucun vaccin qui puisse prévenir l'hépatite C ou le VIH.

Dans la majorité des cas, les complications sont donc plutôt

des infections bactériennes douloureuses de la peau ainsi que des réactions

allergiques nécessitant un traitement rapide. On observe que très

rarement des cas pathologiques graves.

b) Contre indications

D'une manière générale, de nombreuses maladies chroniques sont connues pour affecter les défenses immunitaires de l'organisme. C'est le cas des cancers, de certaines maladies du sang, du diabète, du sida ou de certaines maladies génétiques. Parmi ces maladies, certaines favorisent ainsi la survenue d'infections et peuvent donc constituer des contre-indications au tatouage.

Par ailleurs, l'utilisation prolongée de certains médicaments peut également entraîner une baisse des capacités de défense de l'organisme c’est pour cela que tout traitement médicamenteux est à signaler au tatoueur.

Enfin, les maladies chroniques de la peau, parmi lesquelles l'eczéma est la plus fréquente, fragilisent le revêtement cutané et doivent faire discuter de l'opportunité de réaliser un tatouage. Le tatouage est également déconseillé aux femmes enceintes du fait que leur état fragilise leur organisme pour une séance et pour une bonne cicatrisation.

Compte tenu du risque infectieux de l’opération,

dans ces situations la meilleure initiative est de discuter préalablement

avec le médecin traitant de la personne concernée.

c) Prévenir ces risques

Dans la lutte pour la prévention des risques liés

aux pratiques du tatouage, tout le monde est concerné, aussi bien le

praticien que le futur tatoué.

Ainsi, pour une meilleure intervention il est préférable que

le tatoueur respecte certaines conditions.

Il doit donc au minimum procéder à un lavage antiseptique de

ses mains, préparer l'asepsie de la peau qui va être tatouée,

nettoyer, désinfecter, et éclairer amplement son environnement

de travail.

Il est dans l’obligation de stériliser tout

le matériel qui peut l’être. Cette opération consiste

à empêcher la reproduction des micro-organismes présents

sur les différents matériels. La stérilité n'est

jamais totale, dans la mesure où l'environnement ne l’est pas

mais permet d'obtenir une protection optimale dans le cadre d'une séance

de tatouage. Le tatoueur est aussi contraint d’utiliser du matériel

à usage unique notamment gants et aiguilles stériles. Il doit

également suivre la règle du "no touch" qui consiste

à ne rien toucher qui ne soit "protégé" ou

à usage unique pendant qu'il tatoue. De plus il est indispensable d’éliminer

les déchets à caractère infectieux comme il se doit c’est-à-dire

de placer dans des sacs plastiques les déchets contaminés par

le sang et de les nouer avant de les jeter avec les déchets ordinaires.

Par ailleurs il est plus consciencieux de veiller à ce qu’il

n’y ait pas d’animaux dans l’enceinte du studio de tatouage

(même en laisse!)

Il est aussi nécessaire pour le futur tatoué

de prendre quelques précautions avant et après l’intervention.

La meilleure protection contre les maladies et les infections est de choisir

soigneusement le studio de tatouage. Ne jamais se faire tatouer une partie

de la peau sur laquelle il y a une coupure, des boutons, des verrues ou d'autres

anomalies, est conseillé pour ne pas favoriser les infections. Il est

aussi recommandé de ne pas le toucher durant 24h, de le garder à

l’air libre, de ne pas l’exposer aux UV, de ne pas le toucher

avec des mains sales ou le laisser toucher pas un tiers. Ainsi il minimisera

les risques d’infections ou de cicatrisation pathologique.

d) Législation

L'hygiène est un sujet auquel les tatoueurs sont

particulièrement attentifs depuis la démocratisation du tatouage

et la multiplication des boutiques.

Si les médecins et autres professionnels de santé attendent

depuis plusieurs années des directives sanitaires claires et précises,

les professionnels du tatouage sont également bien conscients des risques

et de la nécessité de recourir à des pratiques plus sûres

envers leur clientèle. La très grande majorité d'entre

eux ont pris l'initiative de se former aux questions de l'hygiène et

d'adapter au mieux leurs pratiques à ces contraintes.

C’est dans cette visée que le Syndicat Nationale

des Artistes Tatoueurs propose depuis le 27 juillet 2003, une Charte d'hygiène

(voir lien en annexe). L'initiateur de ce projet, et actuel président

de l'association, est une figure bien connue du tatouage français :

Tin-Tin de Paris. En adhérant à cette chartre, les tatoueurs

s’engagent à respecter des règles d’hygiènes

universelles autant que celles spécifiques à l’univers

du tatouage.

Le SNAT a pour objet de regrouper des tatoueurs ayant pour but la défense

et la reconnaissance du tatouage artistique et créatif en France, et

notamment de faire reconnaître le tatoueur créatif comme un artiste

à part entière auprès de l'Etat et du Fisc.

Ils sont par ailleurs inquiets des conséquences que pourrait avoir l'application d'une réglementation inadaptée: suite aux frais occasionnés par la mise aux normes des studios, la plupart d'entre eux n'auront d'autre choix que d'abandonner leur activité. Soit ils se reconvertiront, soit ils retourneront à la clandestinité. Des projets de réglementation sont à l'étude au Ministère de la Santé français depuis déjà plusieurs années. Les tatoueurs, par le biais du SNAT souhaitent en toute logique d'être associés à ces projets. A noter que la législation française a reconnu pour la première fois les “produits de tatouage” en insérant leur définition et les dispositions prévues pour leur utilisation dans le Code de la santé publique.

« On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1. »

C'est la Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 149 I parue dans le Journal Officiel du 11/08/2004 qui a apporté les nouvelles dispositions.

Ainsi les Maori, en Nouvelle-Zélande et le peuple

polynésien, dans les îles du Pacifique, sont à l'origine

de l'apparition du tatouage. Après une évolution dans le temps

et dans l'espace, la pratique s'est développée finalement en

Europe et dans les pays occidentaux. Plusieurs raisons ont fait qu'elle est

devenue si courante; et pourtant elle a parfois des conséquences néfastes

pour l'individu marqué. De plus, se faire tatouer comporte des risques.

Mais malgré l'engouement pour cette pratique aujourd'hui, ses inconvénients

ressortent au même niveau que ses avantages, si ce n'est plus. En effet,

parmi les personnes qui refusent le tatouage, la peur de regretter le port

d'un dessin indélébile sur son corps pour le restant de ses

jours est très fréquente.

C’est pourquoi, il existe d'autres marques corporelles possibles, temporaires,

au contraire du tatouage qui se propagent de plus en plus. Celles-ci, si elles

semblent posséder moins de puissance significative, sont de plus en

plus développées car étant moins risquées et demandant

un engagement moins important. Par exemple, le tatouage au henné est

en plein essor; dans notre société occidentale cette technique

croît fortement. D'autre part, le piercing se développe. On peut

en effet le retirer pour certaines occasions, ou bien l'enlever définitivement

sans laisser de trace; par ailleurs le clou peut être changé,

au contraire du motif d'un tatouage. Ainsi, le besoin qu’éprouvent

les occidentaux de modifier leur corps se ressent chaque jour un peu plus

dans un monde où la loi de l’artifice et du paraître ne

fait que s’imposer davantage.